你有所不知幾近九十年歷史的台北中山堂之前世與今生

由於我和台北市中山堂有過千絲萬縷的關係,所以由我來梳理一下萬千思緒,並且整理一些相關資料及圖照,今天看圖說故事,告訴你有所不知曉、此一幾近九十年歷史的二級古蹟,其前世與今生,如何風釆再現?昔日精彩得以重光,實具更華麗之景象!

83叟作為退而不休之文史工作者、田野調查專業學者陸炳文博士,61載之前就有機緣曾把中山堂上下裡外走個遍,嗣後又兩回各半年時間在這裡辦過公300多天,參與了中山堂及其廣場的慶典活動超過30次,入出中正廳光復廳和堡壘廳主辦3+3場大型會展,最有資格舉證來告訴你、正在閱讀這條信息的您,不可以誤稱中山堂的前身就是日據時代之臺北市公會堂。

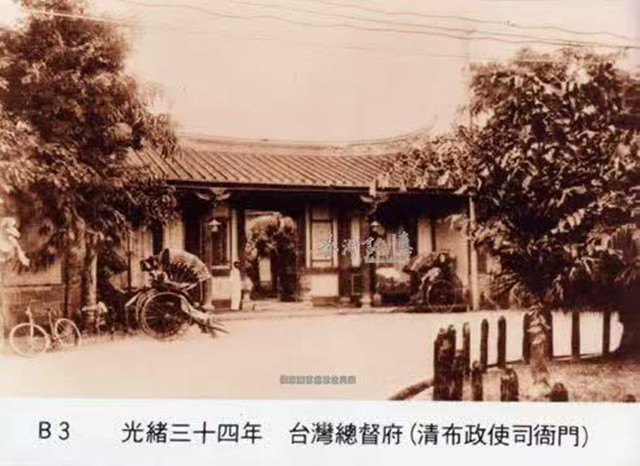

正確說法乃清治時期臺灣省布政使司衙門,位階如同廢省前之臺灣省政府民政、財政兩廳合署辦公的地方,基地位於台北市延平南路中山堂現址,建地範圍甚至更廣更大,至少覆蓋舊址左右兩側,包含了臺北市警察局、以及臺灣新生報印刷工廠(原力霸百貨大樓)。《【堂皇90】中山堂大事記要》,載其前世到今生沿革,釐清歷史真相並不難,困在以訛傳訛難破防!

[上篇:細語前塵,不堪入目]。1881年,福建巡撫岑毓英,積極籌建臺北城牆門及衙門機關。1885年,清廷宣布臺灣建省,劉銘傳為首任巡撫。1889年,興建臺灣省布政使司衙門。1892年,沿著布政使司衙門西側,建立欽差行臺,做為當時行政首長、及其隨員來臺視察時,辦公與居所,基地涵蓋中山堂現址。1894年,欽差行臺完工;臺北巡撫邵友濂,將省治由台南移設臺北城。

1895年,清日馬關條約訂定,臺灣被清廷割讓予日本;5月29日,日軍登陸臺灣;6月7日侵佔臺北城後,進佔欽差行臺,據為最高統治機關,擅自稱“總督府”;6月1 7日宣布始政,開始據台治理,史稱日據時代,別名日治時期,清領時代結束。

1919年,臺灣總督府落成,最高統治機關,由欽差行臺舊廳舍,遷至新廈(今台北總統府)。1928年,紀念日皇裕仁登基,並作為施政紀念事業重要建設項目之一,強制將欽差行臺拆除,並在原址籌建“臺北公會堂”。1931年 10月3日,舉行〈舊廳舍取拂(拆除)奉告祭〉,正式公告將拆除欽差行臺,作為臺北公會堂預定地。

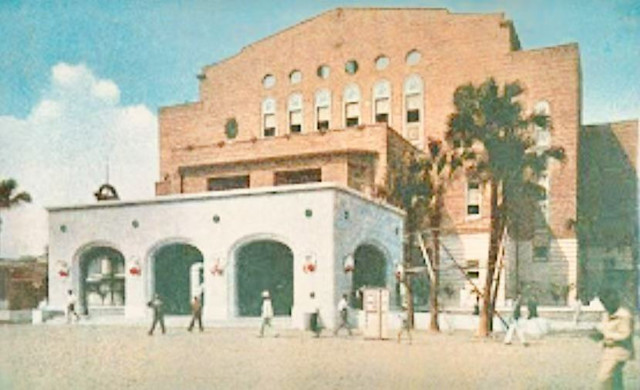

1932年11月23日,臺北公會堂舉行興工破土儀式。清領時代欽差行臺部份廳舍,被分遷至今南海路植物園內(現已被列為二級古蹟)、與圓山動物園內(此部分已毀)。1936年12月26日,臺北市公會堂正式落成啟用,成為1座鋼筋混凝土4層樓建築。1938年,七七事件爆發一周年,《臺灣日日新報》策劃〈支那事變戰爭展〉,在臺北公會堂展出。

編按:「台灣光復後,台灣日日新報被國民政府接收,並改名為台灣新生報,成為當時唯一的官方報紙。迨至上個世紀90年代末葉,蘇玉珍社長任内,基於經營環境主客觀因素需要,委請報社資深兼任主筆、中華危機管理協會理事長陸炳文,著手進行〈報業經營危機診斷專案〉,初步研判建議書上,呼籲改走民營化路線,後來配合臺灣精省時程尋求生路,發展至今已30多年始成民辦之、中文網.臺灣新生報大陸官方網站。」

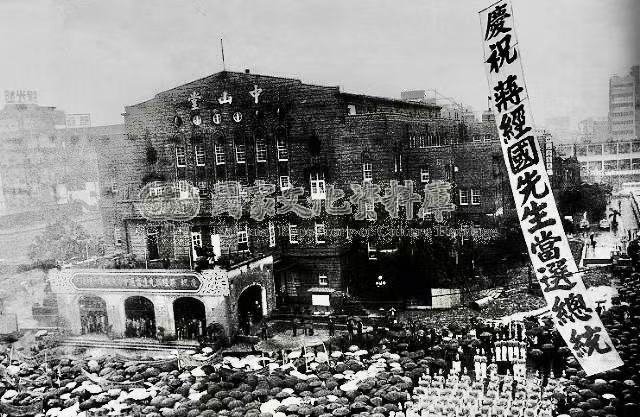

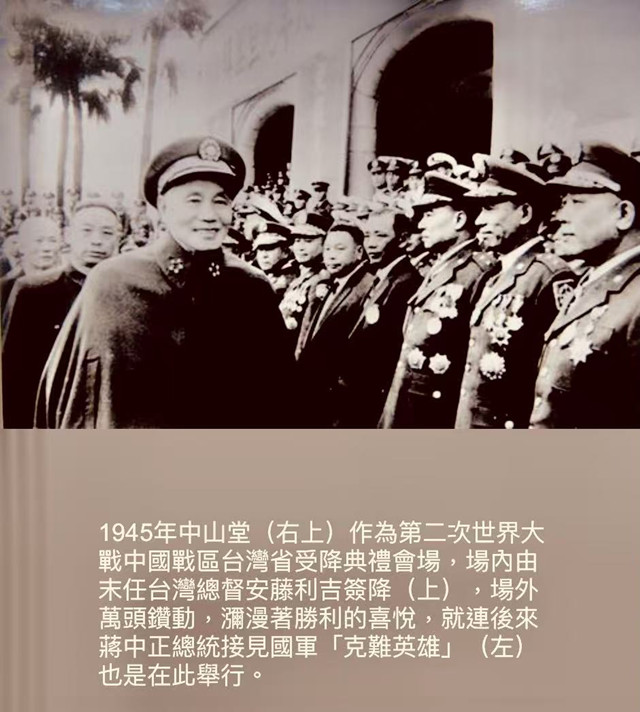

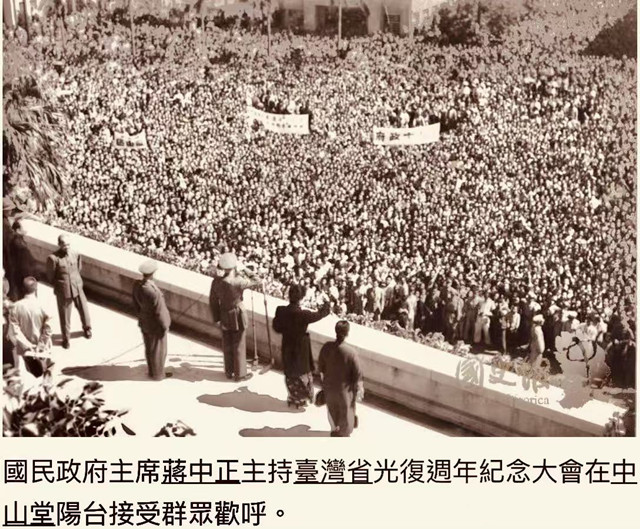

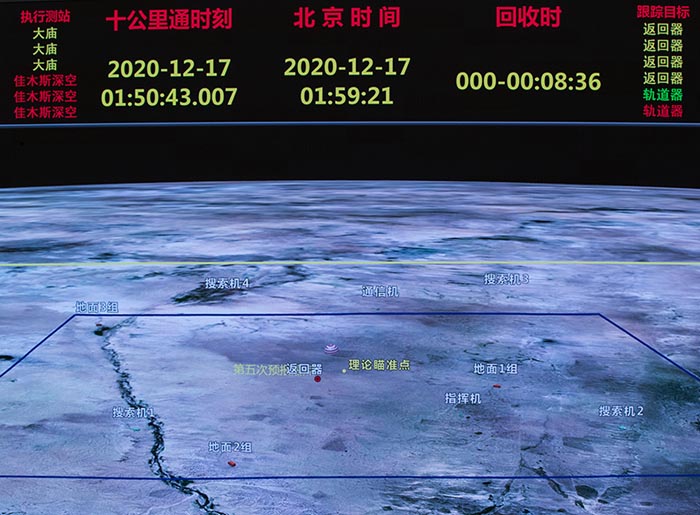

[下篇:縱談近歲,歷歷在目]。1945年10月25日,臺灣光復日,首於公會堂,舉行〈中國戰區臺灣省受降典禮〉,臺灣及澎湖地區,重歸中華民國版圖,各界代表齊聚一堂,歡喜同慶臺灣光復。12月19日,臺北公會堂正式易名為中山堂,其間掛牌斗大中山堂榜書三字,見證接受日本國投降日、光復節一週年大會慶典。

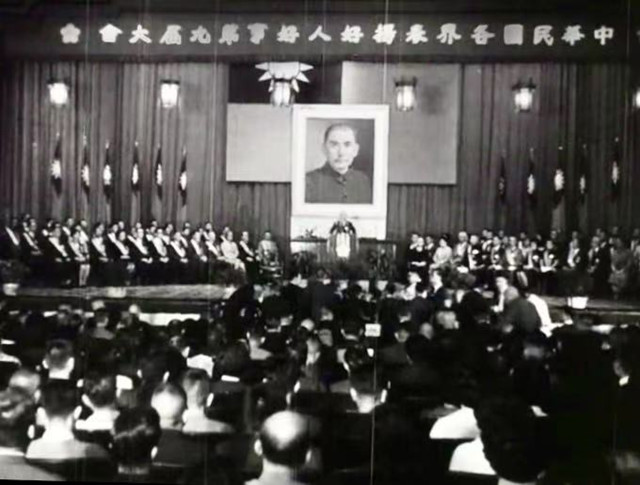

編按:「此後,首善之區台北中山堂,成為召開國民大會,及政府接待外賓的主要場所,舉凡美國總統尼克森、南韓首位總統李承晚、伊朗國王巴勒維等,國家元首或政要訪華,都在此接受國宴款待。1949年,中華國民政府遷臺,以中山堂為國民大會會址(國大秘書處即常設於此)、立法院議事廳,並成為政府重要活動會場。」

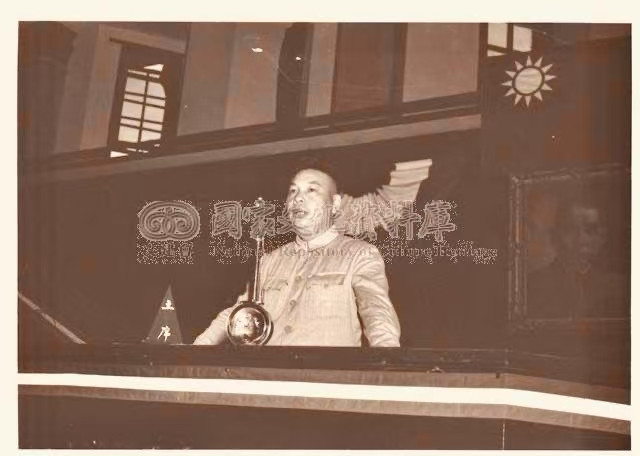

1954年3月10日,第一屆國民大會第二次大會第六次會議,投票表決罷免副總統李宗仁。3月22日,第一屆國民大會第二次選舉大會,選出蔣中正為中華民國第二任總統。5月20日,第二任總統就職大典、及1960年5月20日,第三任總統就職大典,均在中山堂舉行;1966年5月20日,第四任總統就職大典、及1972年5月20日,第五任總統就職大典,亦皆援例在此舉行;總統蔣中正於國民大會期間,在中山堂也都有專用辦公室。

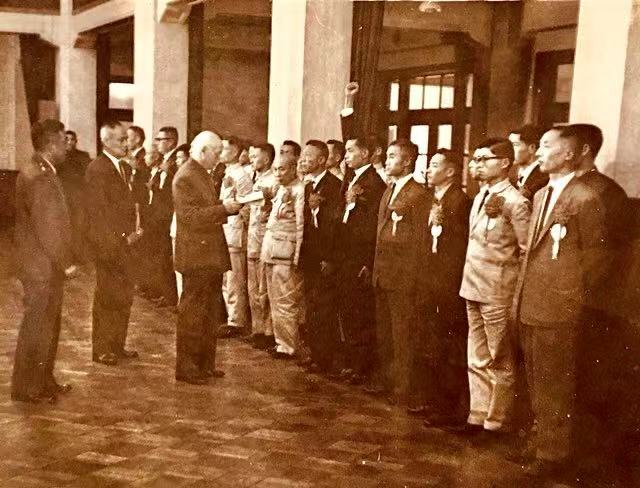

編按:「1964年11月24日,總理孫中山先生創建中國國民黨黨慶日,在中山堂中正廳,舉行建黨70週年黨慶暨示範小組長表揚大會,之前總栽蔣中正先生,先於堡壘廳召見學生代表、陸炳文等全黨示範小組長20餘名,點名、垂詢,並至光復廳座談,然後到中山堂門前廣場合影,時任中央黨部秘書長谷鳳翔、第一組主任張寶樹、臺灣省黨部主任委員薛人仰等,黨政軍高層全程陪同;陸代表旋被特别安排,端坐在總栽左膝跟前,獨享摸頭尊崇,頓時殊榮難再,勵志社攝影官胡崇賢,鏡頭捕捉刹那,閃亮竟成永恆。附記:1945年台灣光復後,初設臺北市中山堂管理所,1951年改隸勵志社,供中樞慶典與國際會議之用,1969年勵志社奉命裁撤,中山堂復歸臺北市政府建制,隸屬民政局,1999年11月臺北市政府文化局成立後,中山堂改隸文化局至今。」

自從1979年起,陸炳文以中華民國好人好事推行委員會執行秘書身分,連續主辦過兩屆全國好人好事代表選抜暨表揚活動,表揚大會的會場均指定在中山堂,而給總統接見好人好事代表,所必須代擬之致詞講稿,也都會提到這一段文字:「表揚全國好人好事代表的活動,係於民國47(1958)年,奉先總統 蔣公指示辦理」。

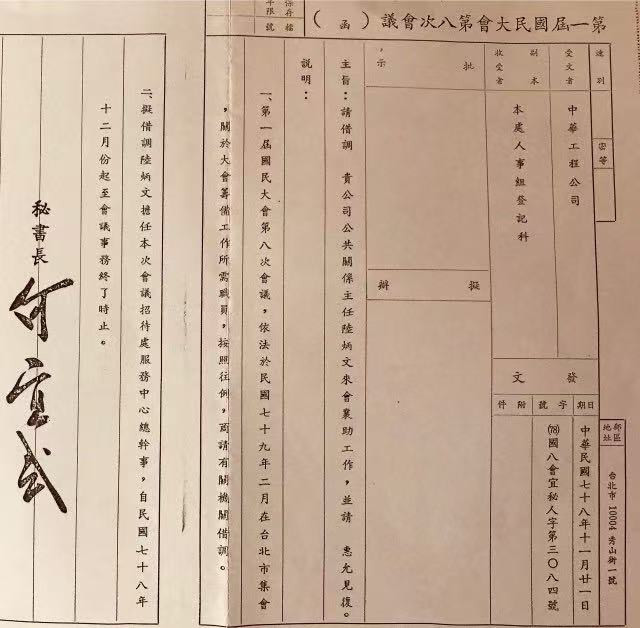

第一屆國民大會第七次會議,1984年2月20日集會,國民大會秘書長何宜武出具聘函,提早向有關部門借調陸炳文,擔任招待處康樂科長,負責統籌會議期間文康事宜,辦公地點分別在中山堂與中山樓,任期自1983年12月至翌年5月歸建,感謝狀仍由何秘書長具名,稍早任命狀則請蔣總統署名。

第一屆國民大會第八次會議,1990年3月3日集會,國民大會秘書長何宜武依例提前書函,逕向有關部門商請過調陸炳文,提升擔任服務中心總幹事,負責服務國大代表全般事宜,辦公處仍為中山堂與中山樓兩地,任期自1989年12至會議事務終了時止,感謝狀同由何秘書長具名,任命狀同樣報請蔣總統批准署名。

1991年,具55年歷史的中山堂,最終會商決定加以整修,而不拆除建物。1992年,經內政部指定中山堂為二級古蹟。1995年10月25日,中山堂前廣場,舉行臺灣光復50周年慶祝大會,活動以「落地生根」為主訴求,在露天搭建的臨時舞台,重演當年日軍受降典禮。

1995年10月25日,由臺灣省政府新聞處委託陸炳文的傑出團隊,為臺灣光復回到祖國懷抱50周年慶,以中山堂滄海桑田做主場背景,用半世紀榮辱與共為主軸旨趣,描述臺灣同胞抗日運動遠比全面抗戰要早42年(1895~1937),榮譽製播的《寶島臺灣回歸祖國夢五十》史詩級15分鐘紀錄片,安排臺灣電視公司黃金時段首播,同期於中山堂前廣場作實况轉播。

1997年,二級古蹟公會堂整修工程(第一期)施工,工程範圍涵蓋公會堂一樓西北側復興堂、大眾餐廳、走廊、二樓管理所辦公室、北側會議室;同年8月,提送古蹟修復審查小組,進行審查二級古蹟公會堂整修工程(第二期),工程範圍包括古蹟本體修復(室內、外門扇室內外、窗戶外壁整修)主要整修大項,是照原貌修復拆除3、4樓違建門扇。1998年,中山堂動工整修施作。

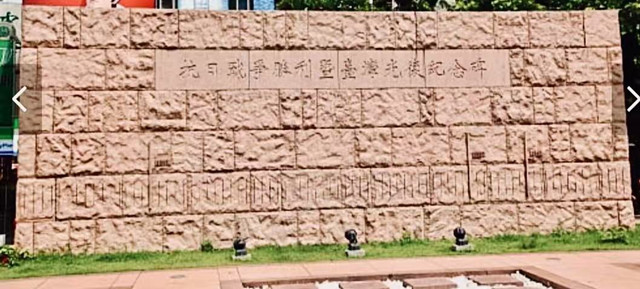

1999年,10月25日,〈抗日戰爭勝利暨台灣光復紀念碑〉落成啟用,廣場紀念碑以「歷史的留言板」為設計主題。2001年12月,中山堂重新開放,舉辦「中山堂--歷史開門」系列慶祝活動;中正廳、光復廳及廣場,對外開放租用。

2010年10月,辦理「紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復65周年特展」。2011年10月25日,辦理〈慶祝光復─百年來臺灣地方自治〉特展。2012年7月7日,辦理〈七七事變75週年特展〉。2013年10月22日,辦理〈臺灣光復〉紀念音樂會。2014年7月7日,辦理〈抗戰勝利暨臺灣光復紀念特展〉。2015年8月15日,為紀念抗戰勝利暨臺灣光復70週年,辦理〈大時代的故事〉特展及講座、紀錄片首映會、演唱會、音樂會等活動。

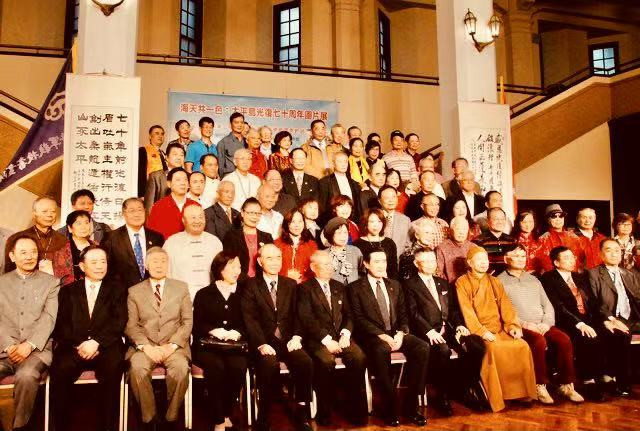

2015年8月27日起、至2016年3月11日,辦理【中山堂80禮讚】系列活動14場次,內含〈中山堂80週年─風華再現〉音樂舞會。2016年12月12日,陸炳文榮耀出面、領銜並號召全台,相關之70個民間社會團體,在中山堂光復廳,聯合舉辦〈海天共一色、太平島光復70周年圖片展〉。

2022年10月間,臺灣光復77周年紀念活動。2025年8月間,舉辦臺灣光復80周年學術研討會;9月3日,預定在中山堂廣場,舉辦〈抗戰勝利80周年紀念大會〉,活動程序將按3階段實施:致敬及慰靈儀式,毋忘九三抗戰勝利的歷史記憶,和平、團結發揚抗戰勝利;10月,預定舉辦〈臺灣光復80周年詩歌朗誦會〉。

中華將軍教授書畫院院長、預備軍官聯誼會會長、政戰預官15期末學、國軍莒光日電視教學前教官陸博士,針對即將在臺北中山堂廣場,舉辦抗戰勝利80周年系列紀念活動,具有多層面的歷史與時代意義,今日特地發表感言,可分別從歷史傳承、國家定位、兩岸關係、國際戰略等,四個角度來看待史事,正視中山堂存在價值--

一、歷史背景與傳承意義:

1.九三軍人節的由來/

• 源自1945年9月3日,中華民國宣布對日抗戰勝利日。1946年政府將其定為「軍人節」,用以表彰軍人在抗日戰爭中的犧牲與貢獻。

2.中山堂的歷史象徵/

• 原為日據時代的「台北公會堂」,戰後成為象徵中華民國主權回歸的重要場所,多次舉辦國家級慶典與紀念儀式。

3.八十周年的特殊性/

•80年屬於跨越兩三代人的歷史記憶節點,對曾經參與抗戰的人來說是生命見證,對後代則是承接歷史責任的提醒。

二、時代意義與社會功能:

1.鞏固國家記憶找回民族魂/

•透過在中山堂廣場,這種具有歷史意涵的場域舉辦活動,強化社會對中華民國,在二戰中角色的認知,避免歷史被遺忘或扭曲。

2.老兵不死需要致敬與感恩/

•向抗戰老兵及其家屬致敬,突顯「沒有抗戰勝利,就沒有今日的台灣」的歷史脈絡。

3.愛國與軍人榮譽教育並重/

•重新讓近兩世代人,理解軍人的使命與犧牲,將抗戰精神轉化為現代國防意識。

三、兩岸與國際視野:

1.兩岸歷史交集的象徵場合/

• 抗日戰爭是中國近代史中,少數兩岸(當時的國民政府、與中共游擊隊)共同抵抗外侮的歷史記憶,舉辦此一系列紀念活動,有助於彰顯民族共同抗戰的史實。

2.國際戰略意涵盡在不言中/

•向國際社會重申,中華民國是二戰同盟國之一、在亞洲戰場抗戰八年的主體國家,爭取應有之國際話語權。

四、80周年在當下的啟示:

1.敲響和平與警醒等量齊觀/

•在今日台海局勢緊張背景下,紀念抗戰勝利不只是懷舊,更是提醒世人和平的來之不易。

2.再讓歷史連結到現代國防/

•三堅(堅忍、堅強、堅守),和三不(不怕死、不怕難、不怕苦)的抗戰精神,無役不與和無堅不摧,跟現代全民防衛理念相結合,增強社會對國防的支持。

3.充分活用文化與記憶資產/

•樂將抗戰史料、影像、口述歷史,適時在系列活動中,公開陳列展示,並陳述講解,以正視聽,使中山堂重現往日風光,成為活的歷史教育場域。