華夏大地上唯一一處受降紀念坊暨受降第一人粥賢何應欽

轉載自:《炎黃春秋》2025年第6期 原標題:《芷江受降紀念坊修復記》

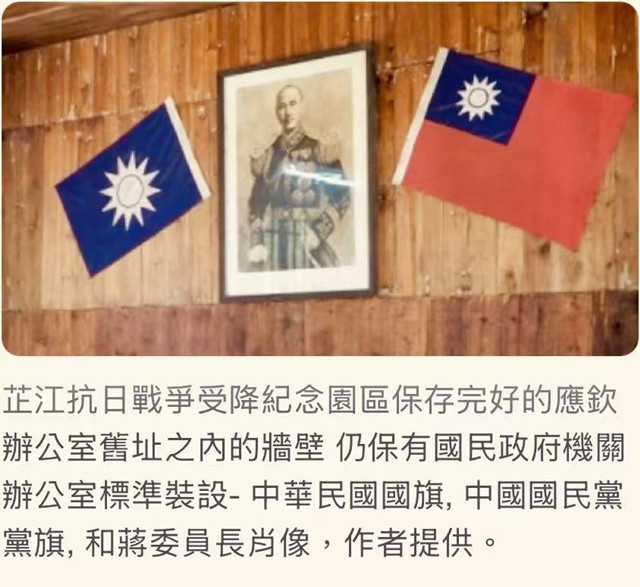

編按:「如今位於湖南省西部,芷江侗族自治縣,簡稱芷江縣,碩果僅存華夏大地上,唯一之一處受降紀念坊,亦即芷江受降紀念坊,包括紀念坊在內之受降紀念公園,還有芷江陸軍總司令部,受命坐鎭在這裡主持洽降全般(含台灣省)事宜,中國南京受降第一人何應欽;該坊前領額,仍保留由國民政府主席、中國戰區最高統帥蔣中正,所題“震古鑠今”四字;中聯:“克敵受降威加萬里,名城攬勝地重千秋”,也是蔣委員長題寫的;側聯“得道勝強權百萬敵軍齊解甲,受降行大典千秋戰史紀名城”,則係國父哲嗣、粥會名賢孫科題;右橫批“布昭神武”亦由粥賢、一代草聖于右任題字。芷江受降大典上,接受戰敗國日本投降的,乃中國戰區最高統帥代表、粥賢何應欽上將,素有“受降第一人”之稱。粥會大家長陸炳文博士,也是迄今參觀過大陸上,唯一的一處受降紀念坊、及南京陸軍總部(原中央軍校、現東部戰區)大禮堂,第二次世界大戰中國戰區受降儀式,何應欽代表蔣中正,在1945年9月9日9時,於此主持正式的受降典禮;及今陸炳文為到場唯一的一名,臺灣退休最高級別常任文官、行政院參事兼佔同中將實缺單位主管(1949年行政院遷台以降,曾出現過4組指標型內閣:1、黃金閣揆蔣經國時代,第7組組長蔡新中將;2、強勢閣揆郝柏村時,7組組長郭天佑中將;3、行動閣揆蕭萬長,組長陸炳文顧問;4、過渡閣揆唐飛,組長鄺子崇中將)。客觀評價陸顧問境遇,親歷芷江受降紀念坊、與南京受降大典舊址,得窺抗戰勝利歷史核心現場,承接粥會文脈,見證民族榮光,堪稱難得殊遇,近代名人殊榮,亦為後世傳薪之、寶貴文化使命者。」

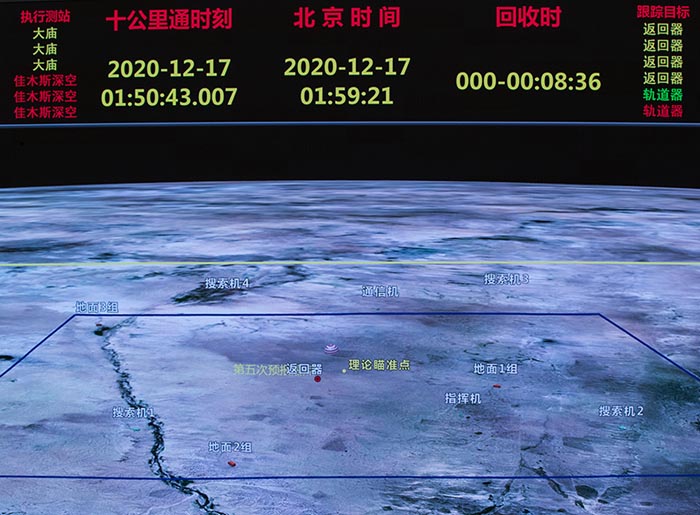

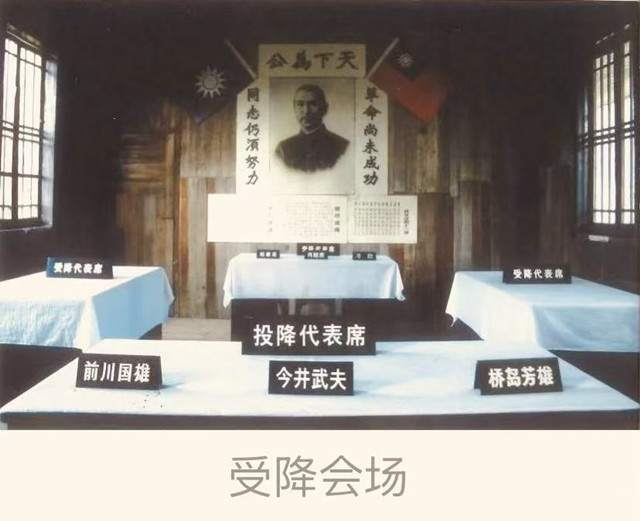

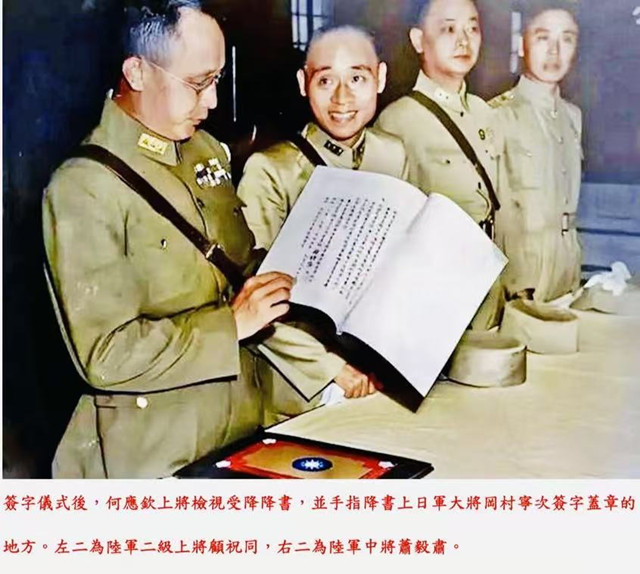

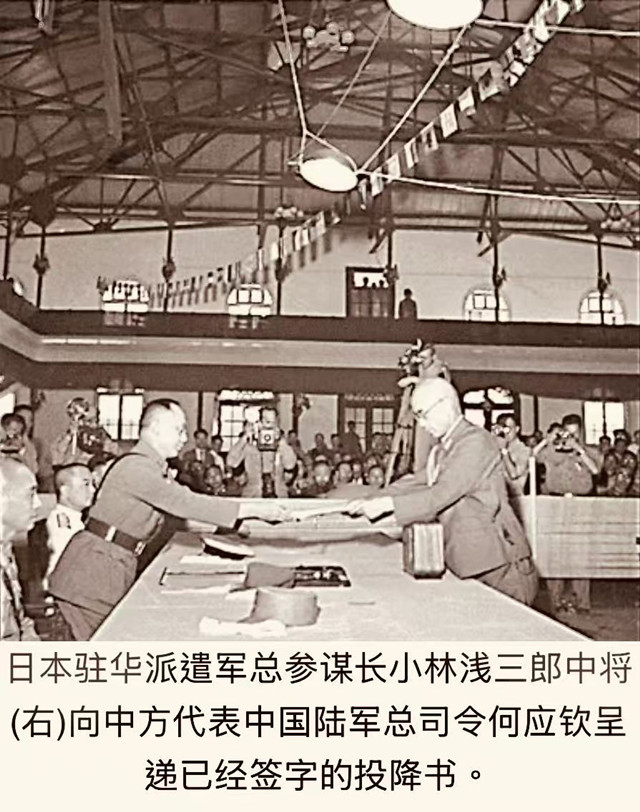

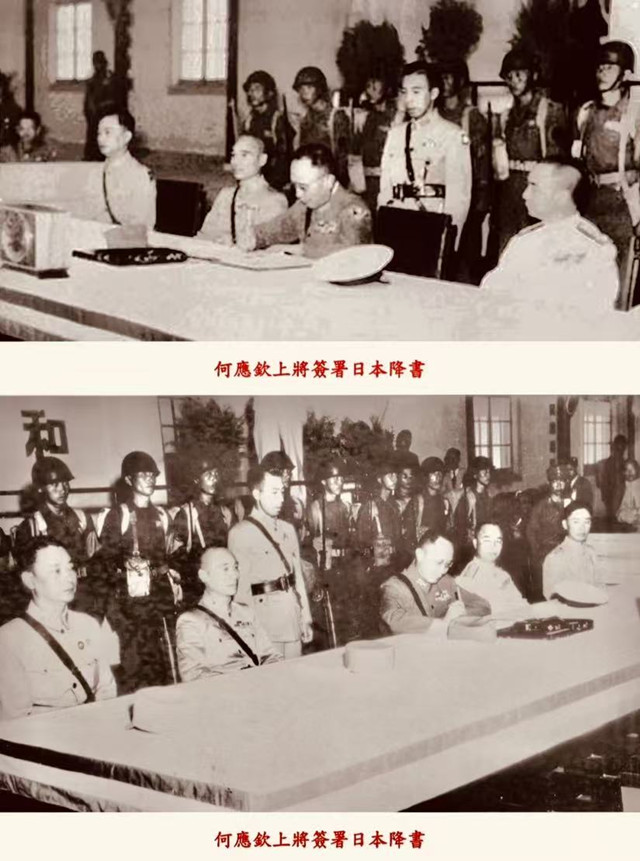

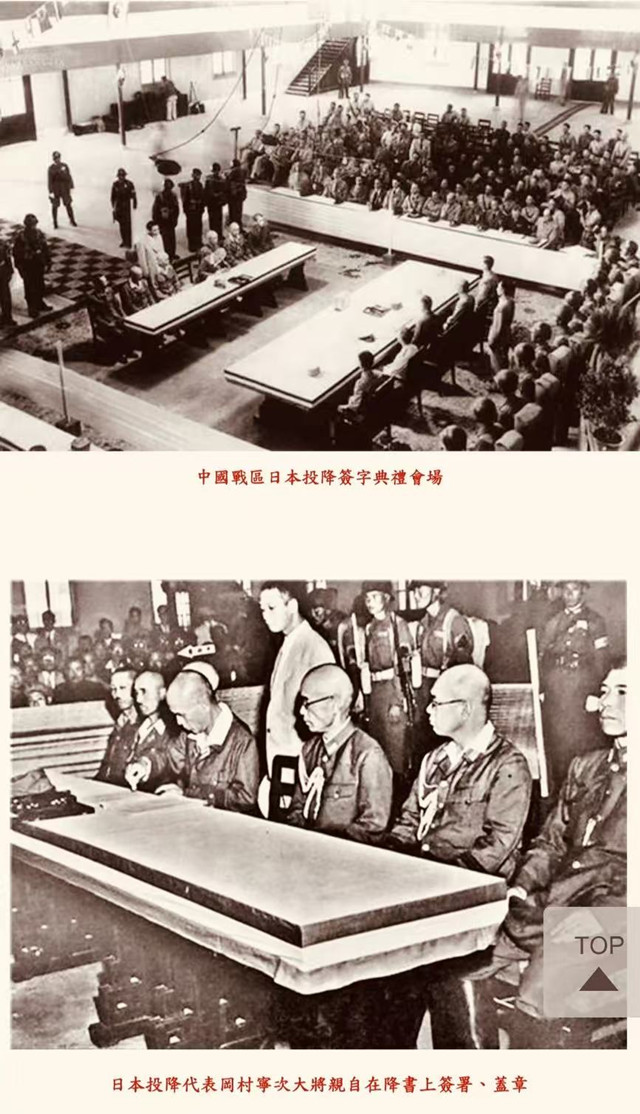

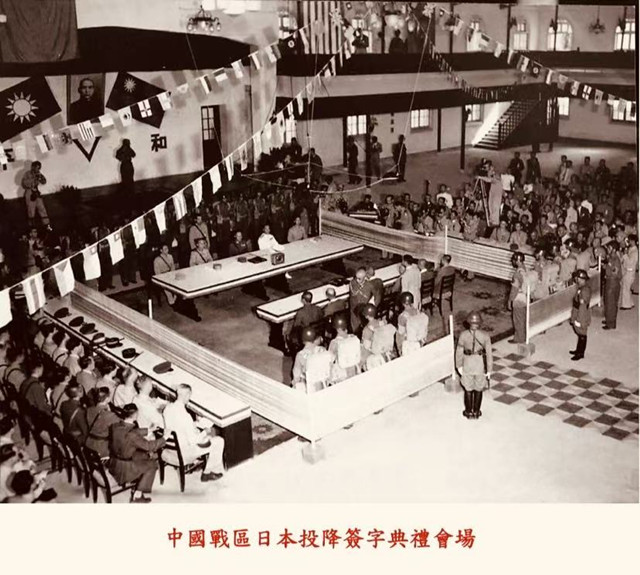

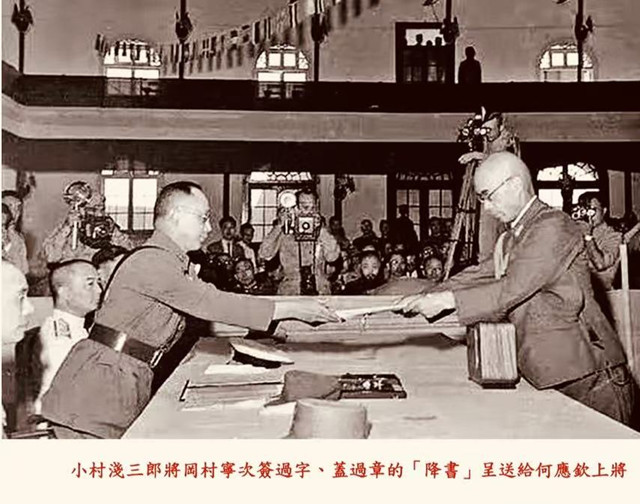

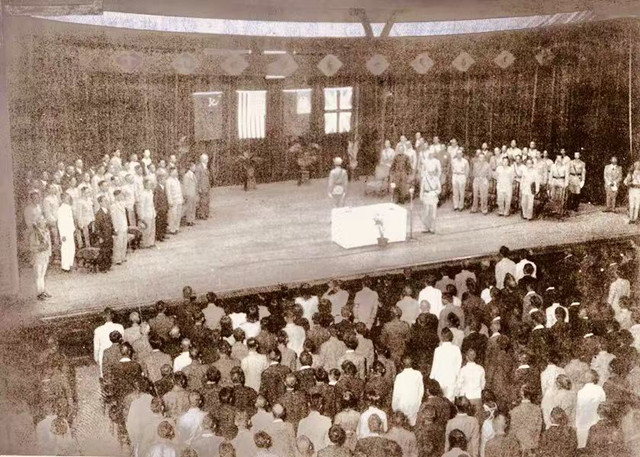

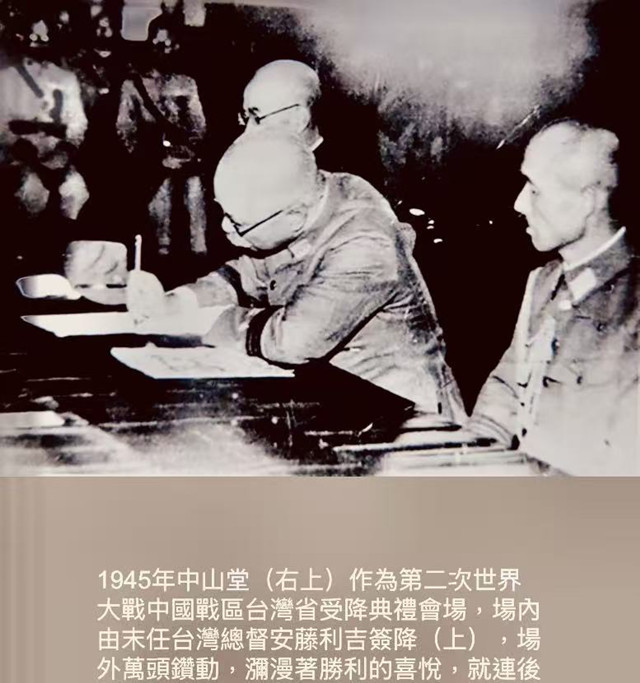

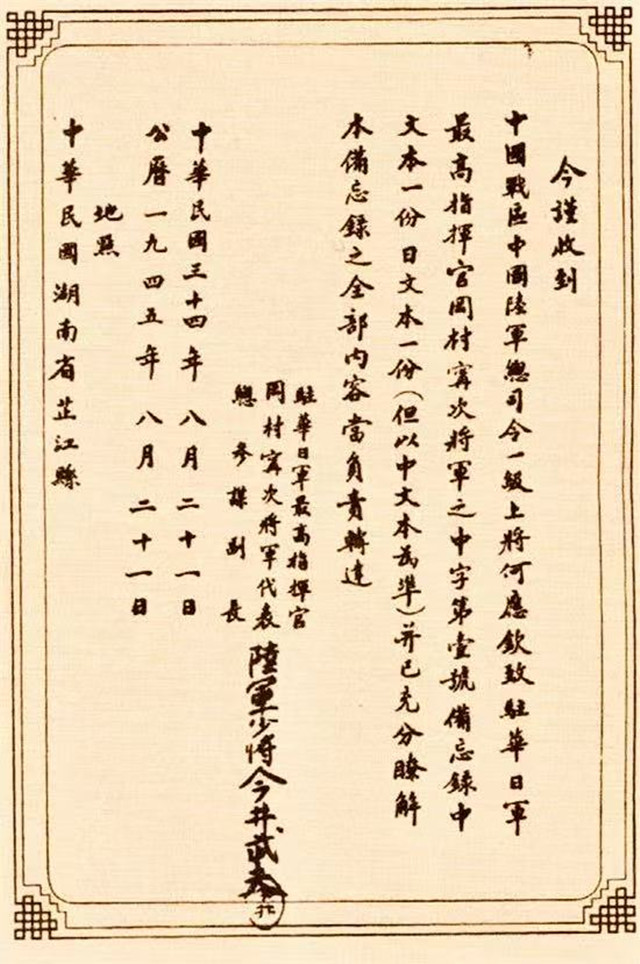

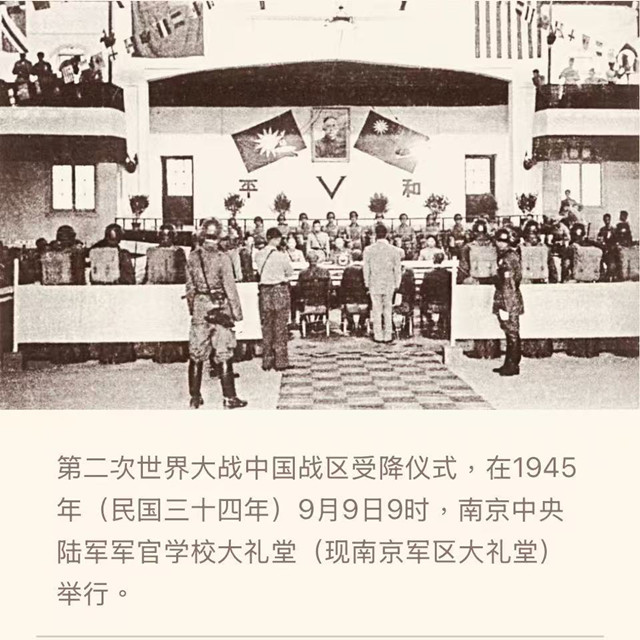

[原文]1945年8月20日,何應欽率中國戰區受降使節代表團、行政院顧問團及中外記者50餘人,乘飛機赴湖南芷江。當晚,召集軍政要員會議,宣佈陸軍前進總指揮部設在芷江,奉命辦理受降事宜。8月21日上午11時15分,侵華日軍副總參謀長陸軍少將今井武夫一行8人飛抵芷江。下午3時40分至5時,中國陸軍總司令部參謀長蕭毅肅中將、中國戰區美軍作戰司令部參謀長柏德諾準將等,與今井武夫在七里橋陸軍總部會場舉行受降事宜,今井武夫接受中國陸軍總部至岡村寧次的載有命令日軍投降詳細規定的《中字第一號備忘錄》。1945年9月1日,何應欽在芷江召開陸軍總部高級將領和行政院顧問團人員會議,佈置應辦受降事宜。9月4日,芷江成立黨政接收計畫委員會,何應欽兼主任,谷正綱、蕭毅肅為副主任。何應欽在芷江各界慶祝勝利會上發表演講,讚揚芷江“名聞世界,在歷史上留下永不磨滅的光榮一頁”。9月8日上午8時,何應欽乘“美齡號”專機離開芷江,中午12時10分抵南京明故宮機場。9月9日上午9時,中國戰區日軍無條件投降簽字儀式在(國民黨)中國陸軍總司令部(中央陸軍軍官學校舊址)大禮堂舉行,何應欽代表蔣介石出席受降,岡村甯次代表日軍投降。受降儀式歷時20分鐘。簽字儀式完畢,何應欽即席向全國宣佈了日本投降簽字的消息。

日本戰敗投降震撼中外,國內各類報刊都進行了報導。事後,全國各地以各種形式舉辦慶祝活動。芷江人民更是歡欣鼓舞,芷江成了英雄的城市。社會各界強烈要求把芷江建成“抗日戰爭勝利受降城”。建成受降紀念坊1946年11月2日,芷江縣參議會建議南京國民政府,請劃湘黔邊境的龍山、永順、沅陵、鳳凰、麻陽、懷化、漵浦、黔陽、瀘溪、辰溪、會同、乾城、永綏、保靖、古丈、綏寧、通道、城步、芷江、晃縣、江口、岑鞏等31縣為和平省行政區,定省會於芷江。同一天,會同縣參議會議長陳方略、副議長粟沛及584名縣民聯名提議國民大會,請劃湘西邊境的芷江、黔陽、麻陽、晃縣、鳳凰、懷化、會同、靖縣、綏寧、通道、天柱、錦屏、黎平、鎮遠、玉屏、三穗、岑鞏、銅仁、松桃、江口等25縣新建芷江省,以示永久紀念日本投降。1946年冬,時任國民政府湖南省主席的王東原視察芷江,對縣府人員再三強調:原受降地點房屋、簽字用的桌椅用具,均應保留原狀,留示後人。隨後,王東原又在省府會議上提出將芷江修建為受降城。

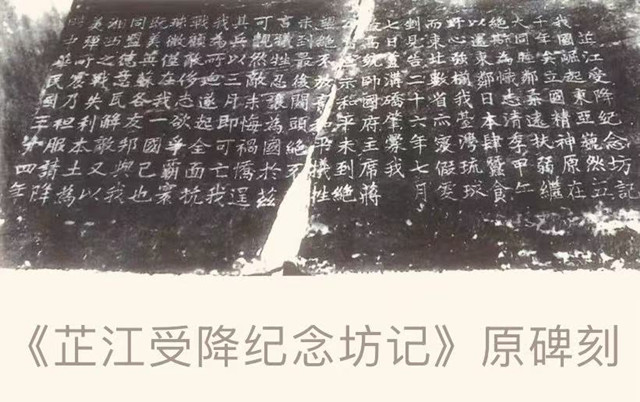

1947年6月,湖南省政府派設計委員陳譽膺和芷江縣長楊化育擬定了“芷江受降城設計草案”,包括城市建設與其他公共事業建設兩部分。城市建設部分的規劃是:在七裡橋受降地點修建受降公園,總占地5400平方丈;內建受降紀念堂、抗戰紀念館、抗戰勝利紀念坊各1座,設抗戰軍人遺孤學校1所;另外在湘黔火車站對面建立空軍殉難英雄銅像。還有人主張在芷江城的高樓房頂上裝設大型探照燈,每逢抗戰勝利紀念日,通夜亮燈,交射空際,以示中國空軍與盟軍聯合抗戰精神永存。城區劃分為東西新舊兩市區,舊城區為居民區,新市區為工業區和商業區。芷江龍津橋以南之兩岸為新區,龍津橋下游另建1座公路橋以連接東西兩市,並以新建公路橋為界,上為商業區,下為工業區。整個城區擴大至70平方裡,城市居民擬增至10萬—15萬人。公共事業建設部分的規劃為:在城南、城北各建1個中山公園;建菜市場10處、公廁50所、400床位的醫院1所、公路橋1座、中型火電站1座、自來水廠1座。工程預計需要經費286億餘元(法幣)。建設計畫雖經省政府建設廳的朱皆平、李榮夢等相關人員多次研究,並轉南京國民政府請求批准,但當時蔣介石忙於內戰,軍費浩大,不願多花錢建設受降城,僅撥款285萬元(法幣)。於1946年始建,1947年8月在受降舊址七裡橋磨溪口旁僅建成受降紀念坊,受降坊正反兩面均刻有國民黨軍政要員題詞,同時立芷江受降紀念碑一座,刻有《芷江受降紀念坊記》,記敘了從日軍侵華到投降的經過。1966年,受降紀念坊被當作“四舊”搗毀。

1981年10月,芷江縣文物專幹(後任文物管理所所長)江柏永參加懷化地區文化局召開的文物工作會議。會議的主要議題是各縣市區彙報文物工作情況和調查瞭解前人的文化遺存。江柏永特意彙報了芷江受降這一歷史事件及標誌“受降紀念坊”,提到紀念坊在“文革”中被毀,希望進行修復。彙報引起了地區文化局領導的重視,他們希望芷江縣向省文化廳呈送報告,積極爭取複修。會後,江柏永向縣文化局彙報,局領導指定由江柏永負責調查芷江受降和受降紀念坊原貌情況,並擬《關於修復抗日戰爭勝利受降紀念坊的請示》。12月1日,江柏永赴長沙向省文化廳及文物處呈遞了複修受降紀念坊的請示,省文物處侯良副處長當即答覆予以研究。1982年1月底,江柏永赴板倉楊開慧烈士故居,參加“中南五省文物幹部培訓班”,利用這個機會向省文物處侯良副處長和主管革命文物的邱均元再次彙報芷江受降和受降紀念坊的情況。培訓結束後,江柏永便專心致至做這項工作,他進檔案館、圖書館,走村串鄉、廣泛接觸芷江受降知情者,赴洪江、安江、長沙、重慶、南京等地搜集相關資料和圖片,奔走於縣、地區、省相關部門,全身心投入複修受降紀念坊的工作之中。1983年初,省政協委員楊謀堃提出恢復“芷江抗日戰爭勝利受降紀念坊”的提案。3月1日,省政協提案委員會、省政協辦公廳聯合致函芷江縣人民政府,“芷江師範老師楊謀堃政協委員提案已交由省文化廳辦理”,要求芷江縣函告複修情況。縣人民政府督令文化局答覆。縣文化局如實函複省政協:圖紙方面已作充分準備,但經費尚未落實。1983年5月,省文化廳、文物處對修復受降紀念坊主體工程撥款1.5萬元。5月23日,縣文化局向縣人民政府呈送報告,擬在原址修復,請政府批准收回已為七裡橋大隊第4生產隊責任田、自留地的2.19畝坊址土地。芷江縣委、縣人民政府對修復工作十分重視。縣委書記尹雲貴多次主持縣委常委會議,縣長王世雙親自察看受降紀念坊和受降會場原址。1983年10月3日,縣委常委會審定施工方案、承修單位,研究尚待解決的問題,責成縣文化局向省文化廳、文物處報告。縣委要求:“必須遵守不改變文物現狀的原則,尊重歷史,顧全祖國統一大局,受降紀念坊恢復原狀,保留原規模、原題詞題名。”10月5日,縣文化局將縣委常委會決定內容向省文化廳和文物處彙報。11月29日,省文物處電複:“芷江縣文化局:受降紀念坊複修中除原題詞題名不作復原外,其餘按原狀復修。”1984年2月27日,國家文物局博物館處函告芷江縣文化局:“《芷江複修‘芷江受降紀念坊’及有關問題的報告》及電報已轉致湖南省文化廳研究處理。”5月初,縣委常委會對是否恢復題詞題名問題作出決定:受降紀念坊恢復原題詞,暫不題名,但要保留題名空白。6月,地委書記吳彥凡視察工地,看到題詞刻後空白,問明情況後,隨即指示“恢復題名”。縣文化局又及時函告省文化廳文物處副處長謝辟庸,請其向國家文物局請示此事。1985年1月,省文物處函告懷化地區文化局,轉達國家文物局批示:“可以恢復”。於是,受降紀念坊題詞題名問題圓滿解決。1985年紀念抗日戰爭勝利40周年在即,複修的芷江受降紀念坊也即將竣工。受降紀念坊為四柱三拱門牌坊式建築,通高8.5米,全寬10.64米。中拱寬8米,門洞高3.5米,坊基為水泥築石墩,上砌磚柱,四方形,水泥敷表,柱面各邊寬1.16米。紀念坊的高、寬、厚尺寸及形狀設計因沒有原始照片與詳細史料記載,只能憑藉零星資料以及知情人、目擊者的記憶、推測來設計建造。同時恢復了受降會場、陳列室等。1985年9月3日,天氣格外晴朗。坐落在㵲水河邊320國道北側的芷江受降園人山人海,周長328米的圍牆上插滿了1米高的彩旗,正面飾“V”字,牆上40面大彩旗迎風招展。兩扇鐵柵門紅漆的巨大“V”字,迎著東升的太陽閃爍發光。進門30米,高高矗立的受降紀念坊披紅掛彩,上有蔣中正、李宗仁、何應欽等國民政府軍政要員題詞,首額下嵌《芷江受降紀念坊記》,唯獨白崇禧所題側聯百求不得,遂留空以待。再往前40米,便是資料陳列室和受降會場,“紀念抗日戰爭勝利40周年大會暨受降紀念坊複修落成典禮”會標懸掛在屋簷上,顯得格外莊重肅穆。受降紀念坊修復後,前來參觀者絡繹不絕,感慨萬千,總是希望進一步豐富其歷史內涵。還原紀念坊題詞受降紀念坊為紀念中國人民抗日戰爭勝利而立,是近代以來中華民族戰勝入侵之敵、洗刷百年恥辱的標誌性建築。因歷史資料缺失,複修後的受降紀念坊未能準確再現其原貌。為了還原紀念坊的歷史風貌,完善紀念坊題聯、題詞內容,芷江抗戰勝利受降紀念館負責人安排辦公室主任張智勇等史學工作者查閱大量史料,經多年努力,從全國各地及新加坡、美國等地收集有關芷江受降的史料。2005年,徵集到1946年動工修建、1947年8月建成的芷江受降紀念坊原始珍貴照片,經相關專家考證考證屬實。2006年5月,芷江抗日戰爭勝利受降舊址被國務院批准為全國重點文物保護單位。於是,芷江縣委、縣人民政府報請國家文物局批准,於2010年2月起再次對芷江受降紀念坊進行了改建,同年8月完工。改建後的受降紀念坊為三門四柱牌坊式建築,高11.52米,寬13.37米,厚1.4米,呈“血”字造型,寓意中國抗日戰爭的勝利是中國3500萬各民族軍民用鮮血和生命換來的,警示後人要牢記歷史,珍愛和平。受降紀念坊坊前領額“震古鑠今”由國民政府主席蔣中正題;中聯“克敵受降威加萬里 名城攬勝地重千秋”也由蔣中正題;側聯“得道勝強權百萬敵軍齊解甲 受降行大典千秋戰史紀名城”由孫科題;左橫批“武德長昭”由李宗仁題”;右橫批“布昭神武”由于右任題;“受降紀念坊”5字由於照片模糊無法考證題寫人。

經2010年全面修復,芷江抗日戰爭勝利受降紀念坊客觀恢復原貌,僅差白崇禧題詞。2023年,芷江抗戰勝利紀念館辦公室主任張智勇等史學工作者終於找到了白崇禧題詞的原始資料等,使受降紀念坊題詞、題聯得已還原。芷江抗日戰爭勝利受降紀念坊作為華夏大地上唯一一處紀念抗戰勝利的標誌性建築物,是世界反法西斯戰爭取得勝利的重要歷史見證!